将海绵产业发展与海绵城市建设紧密结合,再借鉴国内外先进技术的基础上,结合各地区资源特点和海绵城市建设进程发展海绵产业。紧扣海绵城市建设“渗”“滞”“蓄”“净”“用”“排”六字方针,发展相关技术和产品。充分利用现有传统建材行业产能进行优化升级和创新创造,促进企业转型和产业结构优化;提升现有产品性能,满足现代城市对功能性材料、产品不断提高的要求,实现产品的高性能化、差异化和多样化;充分利用建材行业在协同处置固体废弃物方面的优势,发展利废型海绵建材产品。

1.“渗”水产业。重点开发透水性铺装材料,包括透水混凝土(含透水水泥混凝土、透水沥青)、透水路面砖(含水泥透水砖、陶瓷透水砖、砂基透水砖)、植草砖、护坡砖、透水型路缘石、渗水管等。到2019年底,各主要城市透水性铺装产业基本成型,满足海绵城市建设基本需求。到2021年形成功能差异化产品体系,满足不同场景应用需求。

2.“滞”水产业。发展适于我省亚热带湿润气候特征的绿色屋顶、雨水花园、生态滞留区(生态树池、生态滞留带、植草沟、雨水塘、湿地等)。紧密结合我省水文气候特点进行针对性产品设计和开发,形成具有我省特色的雨水滞留产品、设施和设备。

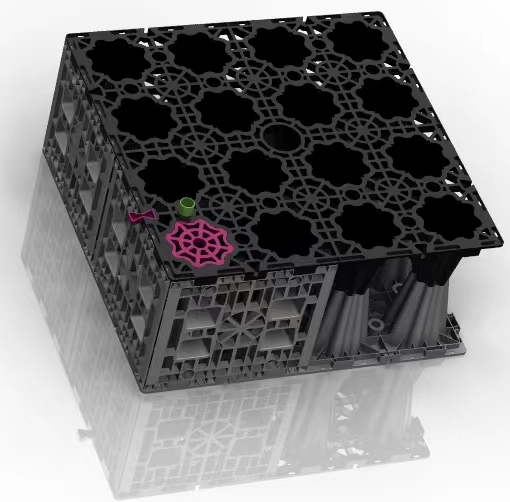

3.“蓄”水产业。结合现有江、河、湖泊、湿地等天然海绵体,开发辅助性蓄水模块、蓄水池等具有蓄水功能的海绵建材产品。就地取材,充分利用固体废弃物资源(如建筑垃圾、陶瓷碎屑)开发集水蓄水系统、硅砂蜂巢结构净化蓄水池等,发展分布式蓄水产品和装置。

4.“净”水产业。开发截污净化技术(植被缓冲带、截污设施、雨污净化),黑臭水体净化技术(内源治理、生态修复),辅助性净水材料、产品和技术(如防渗透气砖、净水型混凝土、多孔混凝土砌块、一体化污水处理净化罐,柔性生态护坡、水体微生物活化技术),基于“仿生系统”的城市河道治理等成套技术和产品。

5.“用”水产业。建立区域统一的雨水收集、调蓄、监测系统,将收集的水资源在城市中进行整体调蓄,应用于城市道路养护、产品生产、绿地灌溉、扬尘治理、工程施工等,实现水资源高效利用。重点发展集雨水收集、调蓄、监测及利用于一体的装备和技术。

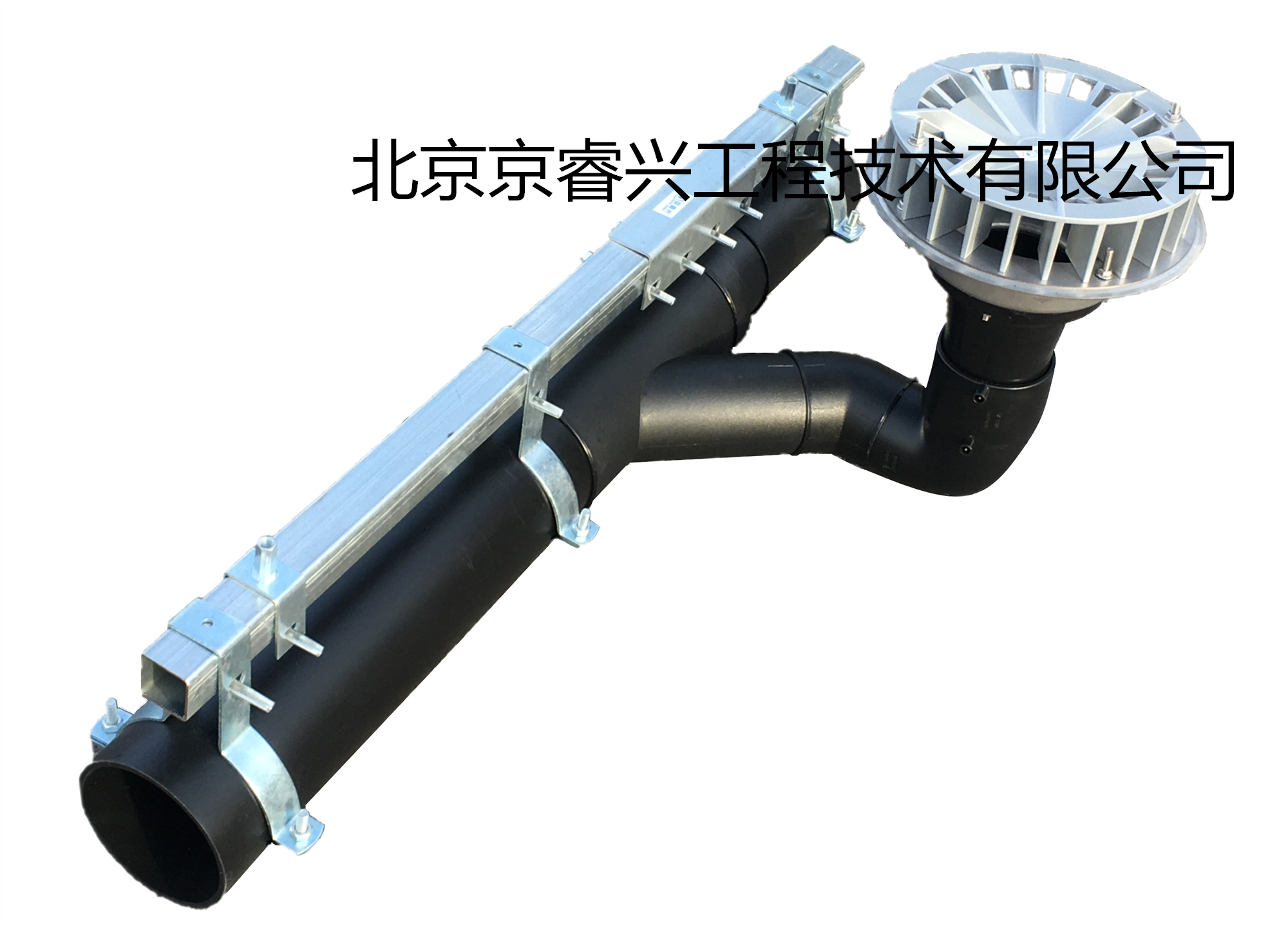

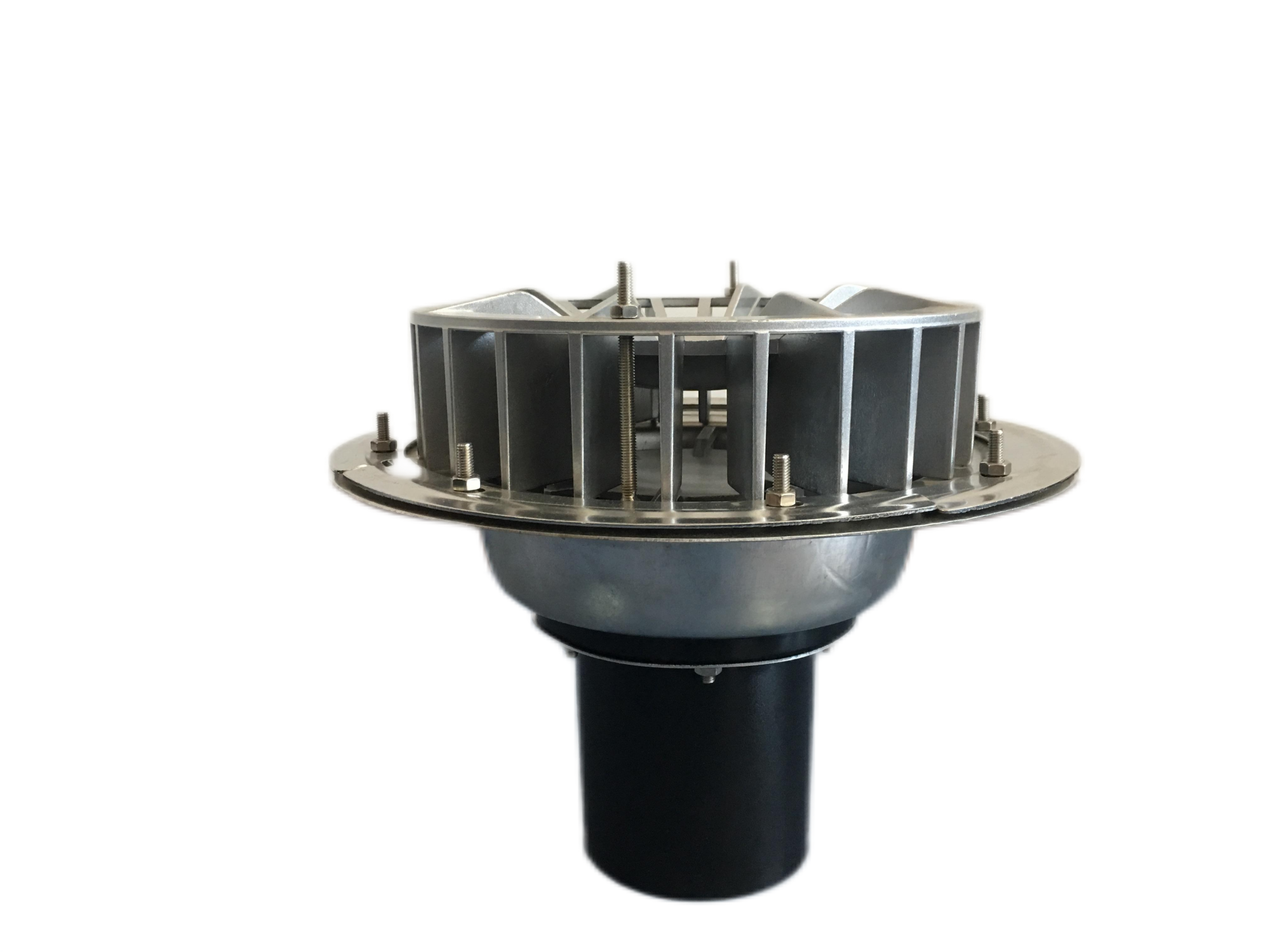

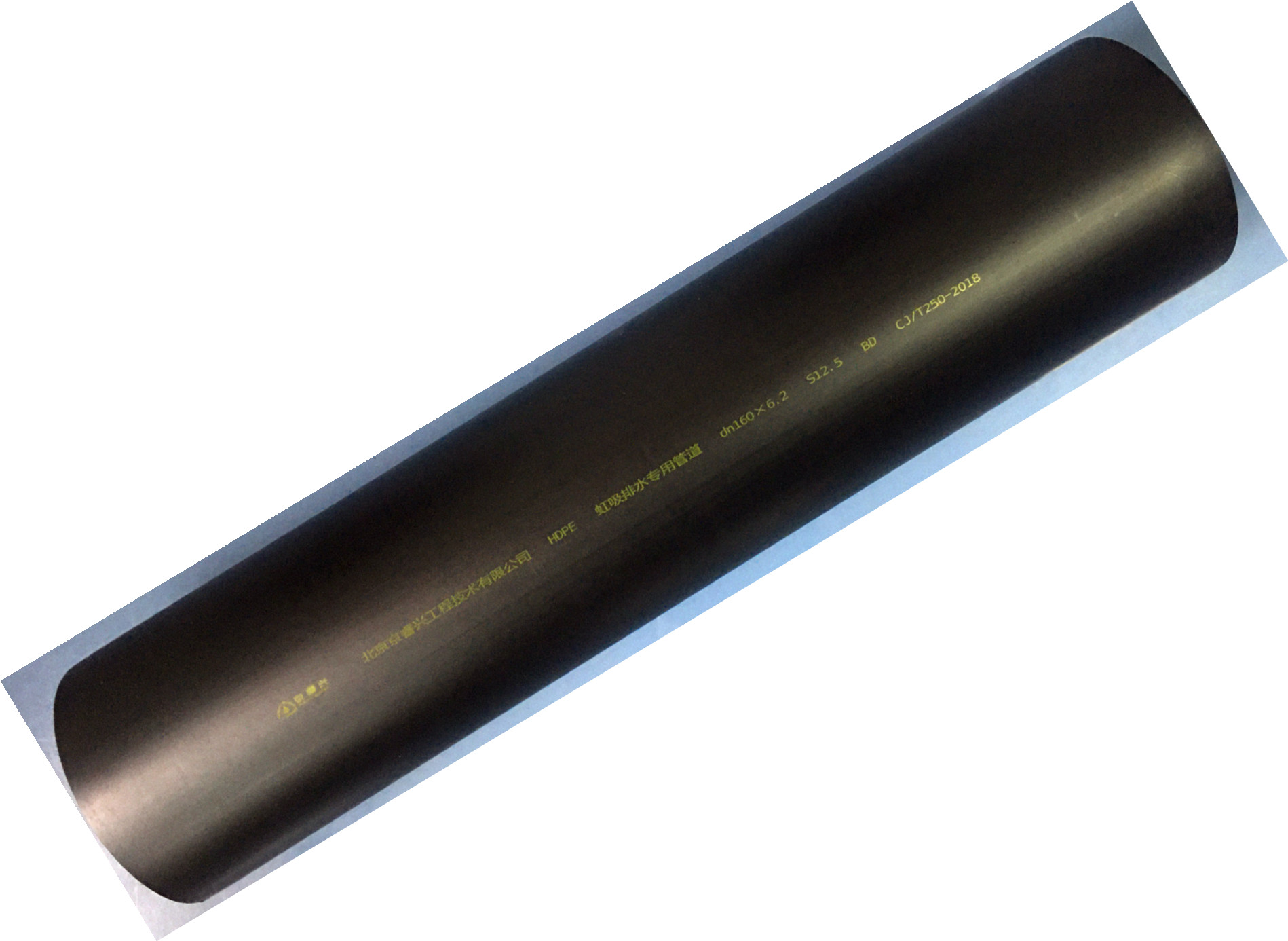

6.“排”水产业。将排水防涝设施与天然水系河道相结合,地面排水与地下雨水管渠相结合。发展移动式大流量排水装置、大型潜水轴流泵。重点推进城市综合管廊建设,进行雨污分离,分类处理和排放,控制城市年径流总量。到2020年底,城市建成区20%以上的面积年径流总量控制率达到《海绵城市建设技术指南》要求;到2021年底城市建成区30%以上的面积年径流总量控制率达到《海绵城市建设技术指南》要求。