海绵城市是一个通俗的说法,实质是以多目标雨水系统构建为切入点,通过规划、市政、建筑、园林、水利等专业共同协作,实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化,是城市可持续发展的一种方式,也是宜居城市、生态城市的重要方面。

海绵城市理念主要包括一个核心指导思想,三大建设途径,三大雨水系统:一个核心指导思想是指灰绿结合、绿色优先。

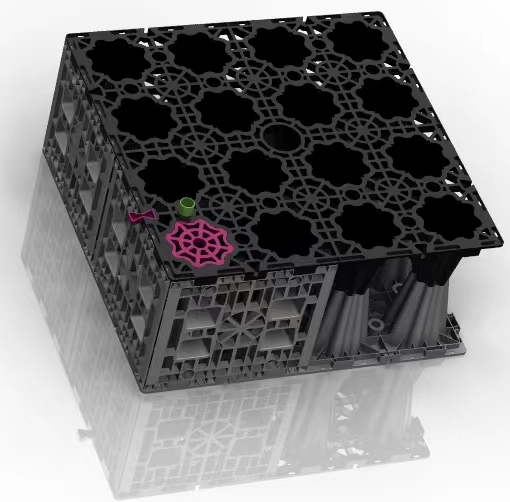

三大建设途径是指生态系统保护、修复和低影响开发。首先,针对生态敏感区和生态脆弱区,如水系、山地、林地等,进行最大限度的保护,维持自然的水文特征;其次,针对已经遭受传统城市建设模式破坏的生态系统,采用生态手段进行修复;在城市开发建设过程中,应积极采用理念,减少硬化面积,提高城市滞蓄、渗透、净化雨水能力,最大限度地维持开发过程中生态、环境、水文条件等跟开发前保持一致。

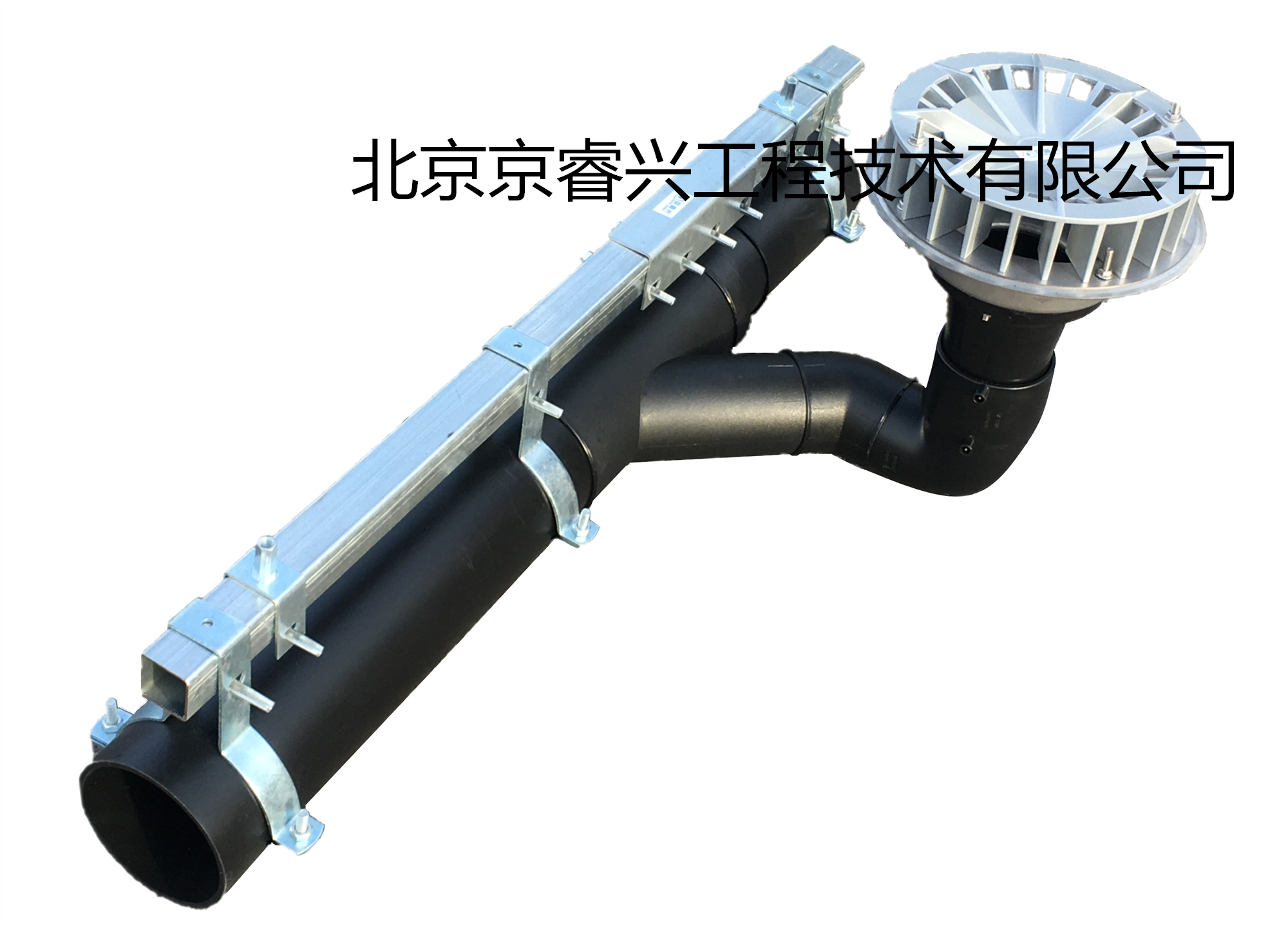

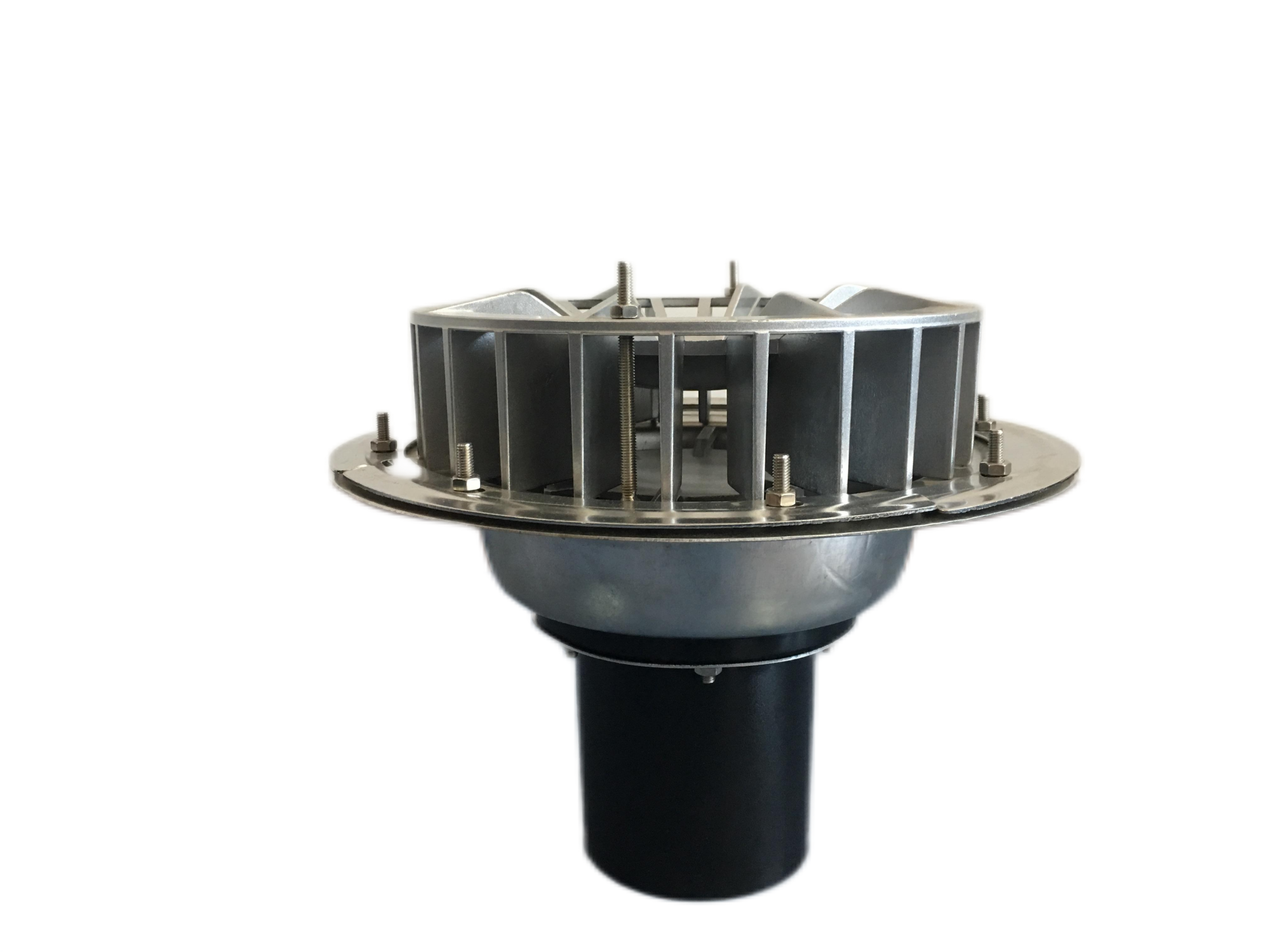

三大雨水系统指源头径流减排系统、传统雨水管渠系统和超标雨水径流蓄排系统,也可通俗地理解为微排水系统、小排水系统和大排水系统。

需要说明的是,海绵城市不等于低影响开发,也不等于传统的水利工程,它包括一个综合的多途径、全过程的技术路线。要结合城市总体规划和存在的突出问题,合理选择控制目标,因地制宜地选择技术路线,不能一刀切,不能简单照搬。三套系统之间互为补充,不能用源头减排体统替代管渠系统和超标雨水径流蓄排系统,也不能管渠系统替代源头减排系统和超标雨水径流蓄排系统。相反,在做低影响开发系统的同时首先要先做好雨水管渠系统,在做雨水管渠系统时同时要做好超标雨水蓄排系统,这样才能实现水安全、水环境、水资源水生态等多重目标。

建设海绵城市,即是科学运用综合手段,因地制宜进行生态修复,增强城市吸水、排涝、抗灾功能,使城市小雨不积水、大雨不内涝,雨后行人方便、交通无阻;使城市的水环境得以改善,热岛进一步得到缓解。因此,海绵城市也被称为“水弹性城市”,老百姓也称为“会喝水”的城市。

道路高过绿地植物“淹”不死

对于雨水而言,直接进入地下管网相当于“硬着陆”,而采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等方式来“接收”雨水,可谓“软着陆”,这也是海绵城市所独有的。在海绵城市具体建设中,比如传统的道路,从两侧到道路中间,都会有个高低起伏的变化。带人行步道外侧的绿地,基本上都是高于步道的小丘陵或者高地;人行步道内侧的非机动车道,会低于人行步道10厘米至15厘米;机动车道和非机动车道中间的分隔带,一定会高于两边的道路,上面栽花种草,做一些景观设计。但在应用雨水生态技术设计的城市道路中,分隔带变成了完全下凹式的滞留带。而且,间隔道路与滞留带的路缘石会给雨水“留门”,让道路中的雨水顺势流入滞留带中。上面栽花种草,底下铺设深水层和雨水管道,互不耽误。

但长时间泡在水中,对于滞留带中的植物有影响么吗?

一部分已经出炉的实验结果显示,多种常见植物浸泡在雨水中24-72个小时,其生存状况基本不会受到影响;但由于降雨同时还会带来泥沙,被淤泥糊住的植物很难进行光合作用和自然呼吸,出现部分死亡的现象。“我们目前认为,降雨过后只要及时清淤,对周围植物应该没有影响。”李俊奇说。

此外,改善人居环境、缓解水资源供需矛盾、减少城市热岛效应、减少城市洪涝造成的损失、土地集约利用的增值效益,海绵城市将发挥出的社会效益、经济效益、环境效益,实现资源利用最大化,实现各类效益最优化。

海绵城市建设是百年大计。当前发展转型,国家提出了创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念。海绵城市建设不仅限于雨水利用,还将涉及水环境、水污染和水安全等综合考虑。李俊奇教授认为,“海绵城市”与以前城市开发、建设的思路完全不同。对城市有重要意义。